介護保険料の負担割合と仕組みをわかりやすく解説

2025.08.21

ケアマネジャー

介護保険の基本的な仕組み

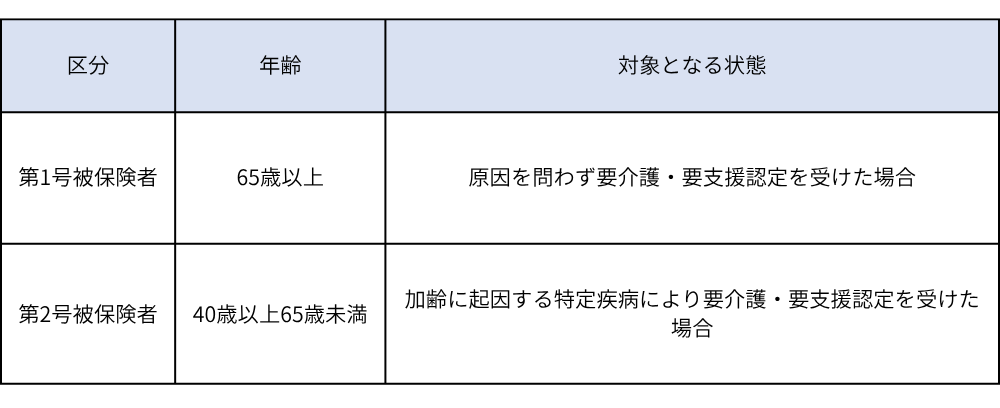

介護保険の対象者と被保険者の区分

介護保険の対象者には大きく2つの被保険者区分があります。

※申請には、介護認定調査を受ける必要があります。

※申請には、介護認定調査を受ける必要があります。

※40歳未満は対象外です。

介護サービスの種類と利用条件

介護サービスは多岐にわたり、利用者の状態や希望に応じて選択できます。主なサービスには、居宅介護サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3種類があります。それぞれにカテゴライズされる具体的なサービスとその内容について紹介します。

・居宅介護サービス

訪問介護は、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪れて、日常生活の支援や身体介護を行います。自宅での生活を維持しながら介護が受けられるため、多くの高齢者に利用されています。

通所介護(デイサービス)は、日中に施設で介護やレクリエーション活動を受けるサービスです。家族が仕事や休息を取ることができる利点があり、利用者自身も他の高齢者と交流することで、社会的な孤立を防ぐ効果があります。

短期入所(ショートステイ)は、一定期間だけ介護施設に入所して介護を受けるサービスです。家族の休息や急な用事の際に利用されることが多いです。専門スタッフによるケアが受けられるため、安心して利用できます。

・施設サービス

施設入所は、要介護度が高く、自宅での生活が困難な場合に長期間施設に入所して介護を受ける特別養護老人ホーム(特養)やリハビリを中心とした介護老人保健施設(老健)などがあります。

・地域密着型サービス

地域に根差した小規模なサービスで、原則として「住民票のある市町村内」でのみ利用できます。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう設計されています。

これらの介護サービスを利用するには、市町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。認定は、訪問調査と主治医の意見書などをもとに判定されます。認定結果に応じて、利用できるサービスの種類や条件が決まります。

介護保険料の構成と計算方法

※第1号被保険者(65歳以上)と第2被保険者(40歳~64歳が対象)では、それぞれ保険料の徴収方法や計算方法が異なります。ここでは第1号被保険者(65歳以上)について記載します。

・介護保険料(年額)= 基準額 × 段階別保険料率 で計算されます。

・この「基準額」は、各市町村が介護サービスに必要な費用(給付費)をもとに設定し、3年ごとに見直されます。

・「段階別保険料率」は、被保険者の所得や住民税課税状況に応じて複数段階(多くは5~12段階、都市部では19段階など)に分かれています。

地域差と調整

- 各市町村で基準額や所得段階、保険料率は異なります。これは地域ごとの高齢化率、介護サービス利用率、所得分布などに基づき設定されるためです。

- 例えば、2024年度の東京都中野区の基準額は年額75,200円です。

40~64歳(第2号被保険者)の場合

- 介護保険料は、健康保険料に上乗せして徴収されます。

- 算定基準は「標準報酬月額」や「賞与額」に保険料率をかけて計算されます

介護サービスの種類と利用条件

介護サービスは多岐にわたり、利用者の状態や希望に応じて選択できます。主なサービスには、居宅介護サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3種類があります。

訪問介護は、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪れて、日常生活の支援や身体介護を行います。自宅での生活を維持しながら介護が受けられるため、多くの高齢者に利用されています。

デイサービスは、日中に施設で介護やレクリエーション活動を受けるサービスです。家族が仕事や休息を取ることができる利点があり、利用者自身も他の高齢者と交流することで、社会的な孤立を防ぐ効果があります。

短期入所は、一定期間だけ介護施設に入所して介護を受けるサービスです。家族の休息や急な用事の際に利用されることが多いです。専門スタッフによるケアが受けられるため、安心して利用できます。

施設入所は、要介護度が高く、自宅での生活が困難な場合に長期間施設に入所して介護を受けるサービスです。特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、さまざまな施設があります。

これらの介護サービスを利用するためには、市町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。認定結果に基づいて、適切な介護サービスの種類や利用条件が決まります。

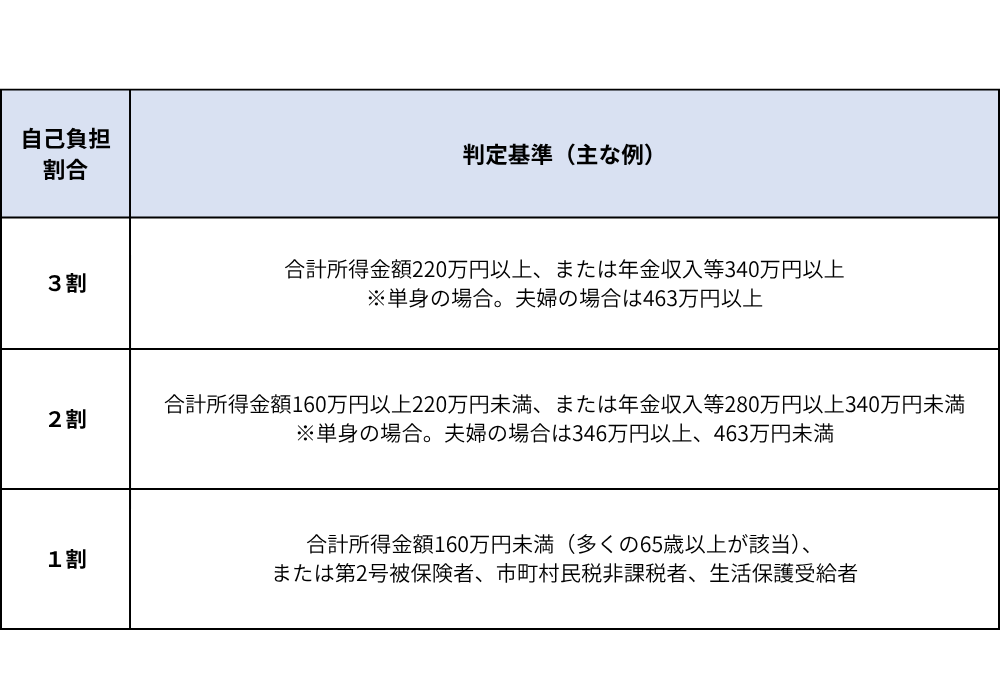

負担割合の決定基準

介護保険サービスを利用する際の自己負担割合は、原則として「1割」「2割」「3割」の3段階です。

この割合は、被保険者本人の所得水準によって決まります。

※年金収入には非課税年金(障害年金・遺族年金)は含まれません。

※合計所得金額は、収入から必要経費等を控除した金額です。

介護保険料の納付方法

特別徴収(年金からの引き落とし)

特別徴収は、65歳以上の第1号被保険者のうち、一定の条件を満たす人が対象となります。この方法では、年金受給者の年金から自動的に介護保険料が引き落とされるため、納付漏れの心配がありません。具体的には、年額18万円以上の年金を受け取っている人が対象です。

特別徴収は、市町村が年金受給者の情報を把握し、介護保険料を計算して通知します。年金支給月に合わせて、原則として偶数月に年金が支払われるため、生活費の管理がしやすくなります。

しかし、初めて特別徴収が適用される場合は、通知が届き次第、初期の納付に普通徴収が行われ、その後特別徴収に移行します。年金引き落としのため、手続きを簡素化できる一方、手取り額が減るため事前に状況を把握しておくことが重要です。

普通徴収(口座振替や納付書による納付)

介護保険料の納付方法には、特別徴収と普通徴収の二つがあります。ここでは、普通徴収について詳しく説明します。普通徴収とは、納税通知書(納付書)によって一括または分割で納める方法です。

口座振替は、指定した銀行口座から自動的に保険料が引き落とされる方式で、手続きを一度完了すると毎回の納付が自動化されるため、忘れずに支払うことができます。また、納付書による納付は、自治体から送られてくる納付書を使って、銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどで支払いを行います。

普通徴収は、収入の変動がある人や、特別徴収を希望しない人にとって便利な納付方法です。例えば、自営業者や一時的な収入減がある場合などにも対応しています。それぞれの状況に合わせて適切な方を選びましょう。

高額介護サービス費の利用方法

高額介護サービス費は、介護サービスの自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その差額が払い戻される制度です。高額な介護費用がかかる家庭にとって、大きな経済的支援となります。

この制度を利用するためには、まず市区町村の役所で申請手続きを行う必要があります。

申請手続きには、支給申請書、介護サービスの利用明細書や領収書、本人確認書類が必要です。必要書類を提出すると審査が行われ、審査に通れば差額分が後日払い戻されます。また、高額介護サービス費には「本人償還」と「受領委任払い」の2通りの支給方法があります。具体的な上限金額や払い戻し額は、個々の収入状況や利用するサービスの種類によって異なるため事前に確認しておくと安心です。

また、高額介護サービス費の制度は毎年見直されることがあるため、最新の情報を役所や公式ウェブサイトで確認することが重要です。特に、高齢者本人やその家族、サービスを提供する介護従事者にとっても大きな助けとなるこの制度を有効に活用してください。

介護保険制度の見直しと将来の見通し

介護保険制度は、社会の高齢化が進む中で継続的に見直しが行われてきました。これは、高齢者の生活の質を維持するために、より公平で持続可能な制度を構築する必要があるためです。具体的には、介護サービスの質の向上や、負担割合の見直しが検討されています。

将来的な見通しとしては、高齢者人口の増加により介護保険の財政逼迫が予想されています。このため、制度のさらなる見直しや財源の確保が急務です。例えば、高所得者に対する負担割合の引き上げや、新しい納付方法の導入などが検討されています。

さらに、技術の進歩により、介護ロボットやICTの活用も期待されています。これにより、介護従事者の負担軽減や、より細やかなケアが提供されることが見込まれています。介護分野での革新によって、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる社会の実現が目指されています。

まとめ:介介護保険料の負担割合と仕組み解説

今回は、介護保険料の負担割合とその仕組みについて詳しく解説しました。介護保険は、高齢化が進む現代社会において非常に重要な制度です。それぞれの被保険者区分に応じた保険料の計算方法や、所得階層による負担割合の違いについて理解することは、介護サービスを適切に受けるために不可欠です。

1号被保険者と2号被保険者の違いや、納付方法の特別徴収と普通徴収の違いなどについても紹介しました。また、介護サービス利用時の自己負担割合の変動や、高額介護サービス費の利用方法についても触れています。

これらの知識を持つことで、介護サービスを受ける際の金銭的な準備や、将来の計画に役立つ情報を得ることができます。今後も変動する可能性がある介護保険制度に対する関心と理解を深め、必要時には適切なサポートを受けられるようにしましょう。