介護休業制度について

2025.06.09

転職 / キャリア

介護休業制度とは

介護休業の概要

介護休業とは、労働者が家族の介護や看取りのために一定期間、仕事を休むことができる法的休暇制度です。この制度は、仕事と介護の両立が難しい現代社会において、労働者が安心して介護に専念できるように設けられました。対象となる家族は、配偶者、親、子供、配偶者の親などで、一定の要介護状態にある必要があります。

介護休業は、雇用保険制度の一部として準備されており、介護休業給付金が支給されます。この給付金は、介護休業中の経済的な負担を軽減することを目的としています。

具体的には、介護休業は通算で最大93日間取得できることが法律で定められており、この93日間は分割して取得することも可能です。介護が必要な状況によっては、複数回にわたって利用することができます。

このように、介護休業制度を理解し、適切に利用することで、家族の介護に対する不安を軽減し、計画的に対応することが可能になります。

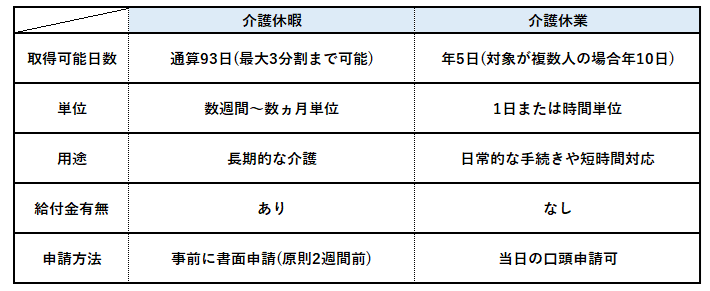

介護休暇との違い

介護休業と介護休暇の違いは以下のような点が挙げられます。

これらの制度の違いを理解し、適切な場面で使い分けることで、介護負担を減らし、仕事との両立がよりスムーズに行えるようになります。

介護休業の取得条件

取得できる人と対象家族

介護休業を取得できる人は、雇用保障のある労働者に限られます。一方、パートタイムや契約社員も、一定の条件を満たせば介護休業を取得することが可能です。具体的には、同一の事業主に継続して1年以上雇用されていることが条件となります。

対象家族については、まず配偶者(事実婚を含む)、子供、親が含まれます。さらに、配偶者の親や祖父母、兄弟姉妹、孫も対象となります。重要なのは、これらの家族が要介護状態であることです。具体的には、介護保険法上の要介護認定を受けている場合や、医師によって常時の介護が必要と判断された場合に適用されます。

要介護状態の判断基準

介護休業を取得するためには、対象となる家族が要介護状態であるかどうかの判断が重要です。要介護状態とは、日常生活において支障があり、継続的な介護が必要な状態を指します。具体的には、厚生労働省が定める要介護認定制度によって判断されます。

この制度では、介護が必要な度合いを判定するために、申請者やその家族の生活状況や身体機能などさまざまな観点から評価が行われます。評価項目には、食事や入浴、排泄といった日常生活動作の自立度、認知機能の状況が含まれます。

これらの情報をもとに、一次判定(コンピュータによる判定)と二次判定(専門家による審査会)を経て要介護度が決定されます。要介護状態と認定されると、正式な認定書が発行され、公的な介護保険サービスを利用できます。

介護休業の取得方法と手続き

申請手順と必要書類

介護休業の取得をスムーズに進めるためには、正しい手順で申請を行うことが重要です。まず、介護休業を取得したい旨を勤務先の担当部署に報告し、必要な書類を提出します。一般的には、育児・介護休業法に基づいた申請書を記入し、上司や人事担当者に提出します。

次に、申請書類の内訳について説明します。通常、介護休業申請書の他に、介護が必要な家族の診断書や介護の必要性を証明する他の書類が必要です。これに加え、介護する家族との関係を示す戸籍謄本や住民票の写しが求められることがあります。企業によって求められる書類が異なる場合があるため、事前に確認しておくことも重要です。

最後に、提出書類が揃ったら提出期限に間に合うように迅速に対応しましょう。これにより、手続きがスムーズに進行し、必要な時期に介護休業を取得しやすくなります。

介護休業給付金について

給付金の支給対象と申請方法

介護休業給付金は、介護休業を取得する労働者に対して支給される経済的な支援制度です。この給付金の支給対象は、雇用保険に加入している労働者です。具体的には、介護休業を取得するために必要な要件を満たしている労働者であることが必要です。

申請方法については、まず介護休業を取得する旨を勤務先に申請します。その後、休業した日数が確定した後に請求を行い、申請先は企業所在地の管轄のハローワークとなります。支給額は、給与の67%とされており、支給期間は最大93日間です。このように、介護休業給付金を活用することで、経済的に負担の少ない形で介護や看取りを行うことができます。

施設入居中・入院中の看取りのための介護休業

入院中でも取得できるか

介護休業は、入院中の家族を看取る際にも取得可能です。これは、末期の病状にある親や家族が病院にいる状況においても、適用される制度です。

具体的には、要介護状態と認定されている家族が入院している場合、その状況を証明できる書類を用意する必要があります。入院中の看取りであっても、通常の介護休業の申請手続きと同様に、雇用主に対して必要書類を提出し、申請を行います。

また、介護休業中も、介護休業給付金を受け取ることができます。ただし、その給付を受けるためには、所定の申請を正しく行うことが求められます。具体例としては、末期のがん患者が入院している場合など、仕事を休んで看取りを行う必要があるケースが該当します。

以上のように、入院中の介護を理由にしても介護休業を取得することは合法であり、具体的な手続きや書類が整っていれば円滑に進めることが可能です。これにより、安心して最期の時間を家族と過ごすことができます。

看取りのための利用事例

看取りのために介護休業を活用した具体的な事例を紹介します。

ある30代の女性は、東京都内で働いていたが、母親が末期がんの診断を受けたことで実家(東北)に戻り、介護休業を取得。入院中の母親に寄り添い、数週間にわたって看取りを行った。葬儀後に復職したが、「後悔なく時間を共有できた」と語っている。

別の事例では、40代男性が父親を看取るために、在宅介護のための介護休業を取得。家族と一緒に過ごすことで、死別後の心の整理もしやすかったと語っている。

このように、介護休業を利用することで大切な家族の最期を自分らしく見守ることができるのです。各家庭の状況に応じて、早めに準備を始めることが重要です。

介護休業に関するよくある質問

FAQ:取得条件や手続き

介護休業を取得するにあたり、多くの方が疑問に感じるポイントについて以下にまとめました。

Q1: 介護休業を取得できるのはどのような条件が必要ですか?

A1: 介護休業を取得するためには、対象者が事前に介護対象者であることを確認することが必要です。また、勤務先で定められた手続きに従い、申請を行う必要があります。

Q2: どのような手続きを行えば介護休業を取得できますか?

A2: 介護休業の申請手続きには、会社に事前通知を行い、所定の申請書類を提出することが求められます。また、必要な書類として、介護対象者の医師による診断書や介護認定書が必要になることがあります。

Q3: 介護休業の期間はどれくらいですか?

A3: 介護休業の取得期間は、要介護状態にある対象家族1人につき通算93日間まで3回を上限として分割取得することも可能です。家族や自分の状況に応じて柔軟に活用してください。

これらの情報を参考に、必要な手続きや条件を把握し、スムーズに介護休業を取得できるように準備を進めてください。

FAQ:取得中の対応

介護休業取得中に気をつけるべきポイントについて説明します。まず、取得期間中に緊急事態が発生した場合でも、職場との連絡は重要です。特に長期間にわたる取得の場合、定期的に状況を報告することが求められます。

また、介護の具体的な状況が変わった場合や、予定より早く復職する場合も、速やかにその旨を報告し、職場との調整を図ることが必要です。これにより、職場との信頼関係を維持できます。

もしも介護中に自分の健康が悪化した場合、無理をせずに適切な助けを求めることも大切です。市町村の支援サービスや介護相談窓口を利用することで、精神的・身体的な負担を軽減できます。これにより、円滑に介護と仕事を両立できる環境を整えられるでしょう。

相談先と支援サービス

介護休業を取得する際には、さまざまな相談先や支援サービスが利用できます。まずは労働局雇用環境・均等部(室)に相談することをおすすめします。この機関は、介護休業に関する法律や手続きについて詳しく説明してくれます。具体的な質問や問題がある場合にも、親身になって対応してくれるため、安心して利用できます。

また、各自治体の福祉課や社会福祉協議会も大変頼りになります。これらの機関では地域密着型のサポートが受けられ、在宅介護に関する情報や支援サービスの紹介を行っています。特に、在宅看取りを考えている場合には、地域の医療機関や訪問看護ステーションとの連携が重要です。

さらに、介護休業に関する情報を提供している団体もあり、セミナーや相談会などのイベントを開催しています。これらの機会を活用することで、最新の制度情報や実際の事例を知ることができ、非常に有益です。このような相談先や支援サービスを上手に活用し、介護休業をスムーズに取得できるよう準備を進めましょう。

労働局雇用環境・均等部の相談先

介護休業の取得にあたり、不明点やトラブルが生じた場合には、労働局雇用環境・均等部に相談することができます。労働局雇用環境・均等部の窓口では、介護休業制度に関する具体的なアドバイスや相談を受けることが可能です。また、介護休業の取得条件や手続きに関する詳細な説明も提供されています。

相談は通常、電話や対面で対応しており、事前予約が推奨されます。さらに、ホームページには各種ガイドラインや問い合わせ先が掲載されているため、まずはそちらを確認すると効率的です。労働局雇用環境・均等部は、介護休業をスムーズに導入・活用するための強力な味方ですので、是非利用してください。

その他の支援サービス

介護休業中に利用できる支援サービスは、労働局雇用環境・均等部だけではありません。例えば、各地域の介護相談窓口では、介護に関する具体的なアドバイスや情報提供を受けられます。地域包括支援センターでは、介護保険の利用方法やケアプランの作成に関する支援が受けられるため、看取りの準備にも役立ちます。

さらに、介護支援専門員(ケアマネージャー)も重要な存在です。ケアマネージャーは、介護サービスのコーディネートや、大切な家族のケアプラン作成のサポートを行います。適切な施設の紹介を依頼できるため、介護の負担を軽減することが可能です。

また、NPO法人や地域のボランティアグループも介護者の負担軽減に貢献しています。これらの団体では、一時的な介護サポートや、介護者同士の交流を促すイベントを開催しています。こうしたサービスを積極的に利用することで、心や身体の負担を軽減し、より良い看取りができるでしょう。

まとめ:介護休業と看取りのための準備と活用方法

介護休業制度は、親や高齢の家族を介護するために、仕事を休むことができる法的休暇制度です。この制度を理解し適切に活用することは、仕事と家庭のバランスを保ちながら家族の最期に寄り添う重要な手段です。

これらの準備と活用方法をもって、介護休業を適切に利用し、大切な家族の看取りを心のこもったものにしましょう。